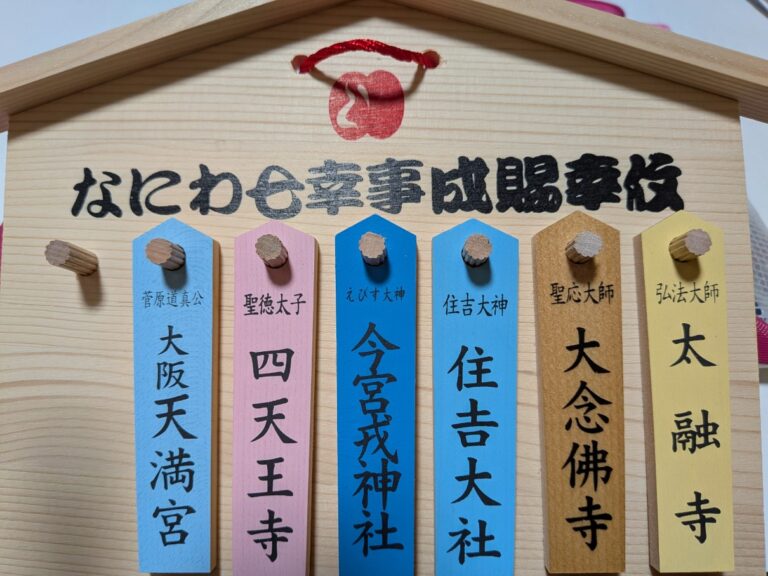

「なにわ七幸めぐり」――大阪に息づく七つの社寺を巡る祈りの旅。

その第3歩となる今回は、南の住吉大社から北の大阪天満宮へ、祐気取り(方位取り)の流れに沿って四社を巡りました。

厄除の住吉大社、笑顔の今宮戎神社、太子ゆかりの四天王寺、そして学問の大阪天満宮。

この記事では、実際のルート・御朱印・アクセスマップを交えながら、祈りと氣の巡りを感じる一日を紹介します。

秋の大阪で、あなたの運気を整える“祈りの道”を一緒に歩いてみませんか。

なにわ七幸めぐりとは?大阪に伝わる“七つの幸”の祈り旅

大阪には古くから、七つの神社やお寺を巡って幸福を授かる「なにわ七幸めぐり」という参拝があります。

この章では、その由来と祈りの意味、そして祐気取り(方位取り)と組み合わせた現代的な楽しみ方について解説します。

なにわ七幸めぐりの起源と歴史

「なにわ七幸めぐり」は、1987年に始まった比較的新しい巡拝文化です。

もともと大阪の街に点在する七つの社寺を結び、「幸福」「繁栄」「学問」「健康」「厄除」「縁結び」「勝運」など、七つの願いを込めて巡るものとして考案されました。

それぞれの神社やお寺は、古くから地域の信仰と深く結びついており、今では年間を通して多くの参拝者が訪れる人気の開運ルートとなっています。

| 社寺名 | ご利益 |

|---|---|

| 住吉大社 | 厄除開運・航海安全 |

| 今宮戎神社 | 商売繁盛・福徳円満 |

| 四天王寺 | 健康長寿・家内安全 |

| 大阪天満宮 | 学問成就・文化発展 |

| 大念仏寺 | 無病息災・先祖供養 |

| 太融寺 | 縁結び・厄除 |

| 四條畷神社 | 勝運出世・家運隆昌 |

七社七福を巡ることで、人生のあらゆる面を整える祈りの旅になるとされ、地元だけでなく全国から参拝者が訪れています。

どんなご利益があるのか?七つの幸の意味

七つの幸とは、七社それぞれの御神徳を象徴する言葉です。

それぞれ「厄除」「福徳」「健康」「学問」「無病」「縁」「勝運」といった形で、人生のバランスを整える役割を持っています。

すべての神社を巡ることで“全方位の幸福”を得られるというのが、なにわ七幸めぐりの大きな魅力です。

祐気取り(方位取り)と組み合わせる開運旅の魅力

九星気学をもとに吉方位を選んで神社仏閣を巡る「祐気取り」は、氣を整え、運を底上げする方法として人気です。

なにわ七幸めぐりは大阪市内に点在しているため、方位の流れに沿って訪れると祈りの力がより高まるといわれます。

祈り×氣の流れを意識することで、単なる観光ではない“心の整う旅”になるのです。

| 要素 | 意味 |

|---|---|

| 祈り | 感謝と願いを天に届ける行為 |

| 氣 | 自然のエネルギー(運気や流れ) |

| 祐気取り | 吉方へ出向き良い氣を吸収する行動 |

大阪という都市の中で、古代と現代の祈りが融合したスピリチュアルな旅として、多くの人が共感を寄せています。

今回巡った4社の祈りの旅ルート(住吉大社〜大阪天満宮)

ここからは、筆者が実際に巡った「住吉大社・今宮戎神社・四天王寺・大阪天満宮」の4社を中心に、秋の祐気取りルートを紹介します。

大阪を南から北へと抜けるこのコースは、自然の氣の流れに沿った理想的な順路といわれています。

大阪を南から北へ、秋の祐気取りルート概要

今回の祐気取りルートは、住吉大社(南)を起点に、今宮戎神社、四天王寺、大阪天満宮(北)へと進む構成です。

大阪の街を縦断するように巡ることで、氣の流れを受け取りながら、自然に心身を整える旅になります。

| 順番 | 神社名 | ご利益 | 最寄駅 |

|---|---|---|---|

| ① | 住吉大社 | 厄除開運・航海安全 | 阪堺電車「住吉鳥居前」駅 |

| ② | 今宮戎神社 | 商売繁盛・福徳円満 | 阪堺電車「恵美須町」駅 |

| ③ | 四天王寺 | 健康長寿・家内安全 | 大阪メトロ「四天王寺前夕陽ヶ丘」駅 |

| ④ | 大阪天満宮 | 学問成就・文化発展 | 大阪メトロ「南森町」駅 |

どの神社も徒歩圏内または電車一本でつながっており、1日で巡拝できるコンパクトな構成です。

秋の大阪は気候も穏やかで、祐気取りにぴったりの季節。

氣の流れと祈りのリズムを感じながら歩くことで、運気と心が自然に整う旅になります。

交通アクセスとおすすめの巡り方

最もスムーズな巡り方は、「阪堺電車」や「大阪メトロ」を活用するルートです。

路面電車のレトロな車両に揺られながらの移動は、まるで時間旅行のような癒しを与えてくれます。

ゆっくり巡りたい場合は、午前に住吉大社から出発し、午後に大阪天満宮へ向かうプランが理想的です。

| 時間帯 | 行程 | 所要時間 |

|---|---|---|

| 午前 | 住吉大社 → 今宮戎神社 | 約30分(阪堺電車利用) |

| 昼 | 今宮戎神社 → 四天王寺 | 徒歩約15分 |

| 午後 | 四天王寺 → 大阪天満宮 | 大阪メトロで約20分 |

巡る順番は固定ではありませんが、南から北へ向かう流れは、古来より「氣を上げる流れ」とされるためおすすめです。

この順路を意識して歩くだけでも、心の中に穏やかなエネルギーが流れ始めるでしょう。

住吉大社 ― 厄除けと航海安全、五大力石に宿る力

「なにわ七幸めぐり」の中でも特に格式が高い住吉大社は、全国約2300社の住吉神社の総本社です。

この章では、美しい太鼓橋と五大力石守りに込められた祈りを中心に、住吉大社の魅力を紹介します。

反橋(太鼓橋)の美と神聖な氣

住吉大社の象徴といえば、朱色に輝く「反橋(そりばし)」です。

池に映るその姿はまるで鏡のようで、渡る人の心を清める“禊(みそぎ)の橋”とされています。

一歩一歩進むごとに背筋が伸び、心が静まるような感覚が広がります。

| 見どころ | 特徴 |

|---|---|

| 反橋(太鼓橋) | 朱色のアーチが水面に映るフォトスポット |

| 第一本宮〜第四本宮 | 4柱の神を順に祀る正式な参拝順路 |

| 松の木立 | 古代から続く鎮守の森。氣が澄む場所 |

境内は広く、松の緑と朱色の社殿が美しく調和しています。

橋を渡る瞬間から、厄が払われ新しい氣を受け取るといわれ、写真だけでなく“祈りの場”としての力を感じられる場所です。

五大力石守りの意味と参拝の手順

住吉大社を訪れたら必ず立ち寄りたいのが「五大力石守り(ごだいりきいしおまもり)」です。

これは、自らの手で「五」「大」「力」と書かれた石を探し出し、袋に入れて持ち帰るという珍しい形式のお守りです。

五大力には、体力・智力・福力・財力・寿力の五つの力が宿るといわれています。

| 力の種類 | 意味 |

|---|---|

| 体力 | 健康や行動力を授かる |

| 智力 | 判断力や学びの力を得る |

| 福力 | 人間関係やご縁に恵まれる |

| 財力 | 経済的な安定と繁栄を呼ぶ |

| 寿力 | 長寿と安らかな人生を守る |

願いが叶ったときには、自分で書いた「五・大・力」の石をお返しするという、祈りの循環が美しい習わしです。

“与え、受け取り、また返す”という祈りの循環を体験できるのが五大力石守りの魅力です。

住吉大社周辺のおすすめランチ・スポット

参拝後は、住吉鳥居前駅から徒歩5分のインドカレー店「ARYAN(アリアン)」がおすすめです。

ここでは、スパイスの香りとやさしい味わいが融合したインド風オムライスが人気。

旅の途中で温かい食事をいただく時間もまた、心の祐気取りになります。

祐気取りでは“その土地の氣を味わう”ことが大切。

住吉大社周辺のおすすめランチ・スポット

参拝のあとは、住吉大社の門前町でゆったりとランチや甘味を楽しむのがおすすめです。

どちらのお店も徒歩圏内にあり、旅の祐気取りを心と味で満たしてくれます。

| 店名 | おすすめメニュー | 地図 |

|---|---|---|

| ARYAN(アリアン) | スパイス香るインド風オムライスとカレー | |

| 住吉団子本舗 | 参拝後の甘味にぴったりな団子・みたらし |

祈りの後に地元の味をいただくことも、祐気取りの一部。

その土地の香りや人との会話を通して、“大阪の氣”をしっかり感じてみてください。

地元の料理や人との出会いも、運を整える一部といえるでしょう。

今宮戎神社 ― 商売繁盛と笑顔の神様・えべっさん

次に訪れたのは、大阪の福の神として有名な今宮戎神社(いまみやえびすじんじゃ)。

「商売繁盛で笹持ってこい!」の掛け声で知られるこの神社は、えびす様の明るいエネルギーに満ちています。

静かな境内で感じる“福の氣”

十日戎(とおかえびす)の賑わいとは対照的に、普段の今宮戎神社はとても穏やかです。

鳥居をくぐると、笑顔の神様・えびす様が静かに見守ってくださっているような温かさを感じます。

えびす様の微笑みは「努力を楽しむ心」を思い出させてくれる――そんな“福の氣”が流れています。

| 見どころ | 特徴 |

|---|---|

| 本殿 | えびす様を中心に祀る重要文化財 |

| えびす像 | 笑顔を撫でると福を授かると伝わる |

| 笹殿 | 十日戎で福笹を授かる場所 |

十日戎とは?福笹とえびす様のご利益

毎年1月9日〜11日に行われる「十日戎」は、関西を代表する祭事のひとつです。

期間中は約100万人もの参拝客が訪れ、福笹(ふくざさ)に縁起物を結んで商売繁盛を祈ります。

笹は「繁る=栄える」に通じ、えびす様の力を象徴しています。

| 日程 | 行事内容 |

|---|---|

| 1月9日 | 宵戎(よいえびす) |

| 1月10日 | 本戎(ほんえびす) |

| 1月11日 | 残り福(のこりふく) |

十日戎は「福を授かり、翌年の繁栄を誓う祈りの場」として、今も多くの人々に愛されています。

アクセスと周辺の癒しスポット

今宮戎神社へは、阪堺電車「恵美須町」駅または大阪メトロ「恵美須町」駅から徒歩約5分です。

参拝後には、すぐ近くの「スパワールド」や「新世界」で一息つくのもおすすめ。

串カツや喫茶店など、大阪らしいグルメが楽しめます。

| 周辺スポット | 特徴 |

|---|---|

| 新世界商店街 | 通天閣を望むレトロなエリア |

| スパワールド | 旅の疲れを癒す温泉施設 |

| ジャンジャン横丁 | 下町情緒あふれる食べ歩きスポット |

笑い声と香ばしい串カツの香りに包まれながら歩くと、えびす様の“福の氣”が自然と心に染み込んできます。

静かな祈りの時間と、にぎやかな大阪の空気――どちらも今宮戎神社が持つ魅力の一部です。

四天王寺 ― 聖徳太子ゆかりの祈りの地で心を整える

大阪の中心にありながら、千四百年の歴史と静けさを湛える四天王寺。

「なにわ七幸めぐり」の中でも特に精神性が高く、心を整える場所として多くの人に愛されています。

四天王寺の歴史と見どころ

四天王寺は、推古天皇元年(593年)に聖徳太子が建立した日本最古の官寺です。

「和を以て貴しと為す」という太子の教えを体現する場所であり、仏教の慈悲と人々の暮らしが息づいています。

境内には五重塔や金堂、中門などが一直線に並ぶ「四天王寺式伽藍配置」が特徴です。

| 見どころ | 特徴 |

|---|---|

| 五重塔 | 大阪を象徴する景観のひとつ。登ることも可能 |

| 六時堂 | 重要文化財。現在は保存修理中 |

| 石の鳥居 | 日本最古の鳥居として知られる |

この伽藍配置は、信仰の中心をまっすぐ見通せるよう設計されており、“まっすぐな心”で祈ることの大切さを象徴しています。

骨董市や古本市で出会う祈りのかけら

訪れた日は偶然にも「秋の古本祭り・骨董市」が開催されていました。

古い掛け軸や陶器、本などが並び、歴史と人の想いが混ざり合う空気に満ちています。

一つひとつの品が、誰かの祈りの証のように感じられました。

| イベント | 開催時期 |

|---|---|

| 骨董市 | 毎月第一日曜日 |

| 古本まつり | 春と秋に開催 |

| 万灯供養会 | 8月9日〜16日 |

四天王寺では“祈りは形を変えて生き続ける”という感覚を味わえる——そんな優しい場所です。

観光だけでなく、日常の中に祈りを見つけたい人にとって、この寺院はまさに心の拠り所といえるでしょう。

境内の見逃せないパワースポット

四天王寺には、心身のバランスを整えるといわれる「亀の池」や、願いを込めて水をかける「水掛不動尊」などがあります。

特に水掛不動尊は、静かに祈りを捧げる人々が絶えない人気のスポットです。

| スポット名 | ご利益・特徴 |

|---|---|

| 水掛不動尊 | 浄化・心願成就 |

| 六時堂 | 祖先供養と癒しの場 |

| 石の鳥居 | 聖徳太子の志を伝える象徴 |

清らかな水に触れながら祈ることで、心の濁りがすっと澄んでいくような感覚に包まれます。

祈りの静けさと人々の温かさが共存する、四天王寺ならではの氣が流れています。

大阪天満宮 ― 学問と笑いが共存する“知の神社”

「天神さん」の愛称で親しまれる大阪天満宮は、菅原道真公を祀る学問の神社です。

ここでは、知の祈りと大阪らしい笑いの文化が見事に融合しています。

天神の水と菅原道真公の御神徳

境内には、清らかな御神水「天神の水」が湧き出ています。

この水は、道真公の清らかな心を象徴するもので、参拝者は手を清め、学びへの意欲を新たにします。

焦らず誠実に努力を重ねる人に、道真公は静かに力を授けてくれる——そんな優しさが感じられる場所です。

(注・毎月1日・10日・25日の3日間)のみ。

| 見どころ | 特徴 |

|---|---|

| 本殿 | 学問の神・菅原道真公を祀る |

| 天神の水 | 心を整える御神水 |

| 梅園 | 春には梅の香りが境内を包む |

澄んだ水面を見つめていると、自然と心が整い、祈りの言葉が静かに浮かびます。

知恵と誠実さを磨く場所として、多くの人に愛されている理由がここにあります。

天満天神繁昌亭で感じる“笑う氣”

大阪天満宮のすぐ隣には、上方落語の定席「天満天神繁昌亭(はんじょうてい)」があります。

昼から気軽に落語を楽しめる場所で、訪れる人の笑顔が絶えません。

「笑う門には福来る」という言葉の通り、笑いもまた、氣を整える祈りの一形態なのです。

| 施設名 | 特徴 |

|---|---|

| 天満天神繁昌亭 | 落語定席。昼・夜公演あり |

| 大阪天満宮学問祭 | 毎年7月開催の伝統行事 |

| 天満天神梅まつり | 春に咲き誇る梅の名所 |

祈りと笑いが共存する空気は、大阪ならではの文化。

学びに励む人にこそ、笑顔のゆとりが運を開く鍵となるのです。

天神橋筋商店街で地元の氣に触れる

大阪天満宮を出てすぐ、全長2.6kmにも及ぶ「天神橋筋商店街」が続きます。

ここは日本一長い商店街として知られ、老舗の和菓子屋や文具店、喫茶店などが並びます。

地元の人の「おおきに」「また来てや〜」という声に、自然と笑顔がこぼれます。

| 店舗例 | おすすめ |

|---|---|

| うさぎや | 天満名物どら焼き |

| 文具のタグチ | 御朱印帳用の筆ペンが豊富 |

| 純喫茶アメリカン | 昭和レトロな雰囲気が魅力 |

祈りの後にこの商店街を歩くと、まるで“ご褒美タイム”のような心地よさがあります。

祈りの後に地元の氣に触れることで、旅のエネルギーが完成すると感じられる場所です。

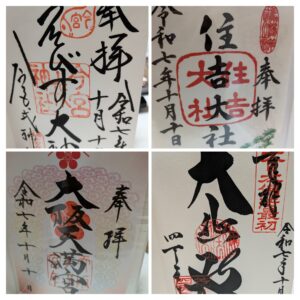

御朱印で感じる祈りの証 ― 四社巡りの記録

「なにわ七幸めぐり」を巡る楽しみのひとつが、御朱印を集めることです。

墨の香りと朱印の力強い印影には、それぞれの神社の氣と祈りが宿ります。

ここでは、今回の祐気取り旅でいただいた四社の御朱印を紹介します。

住吉大社の御朱印 ― 凛とした氣を感じる筆致

住吉大社の御朱印は、朱印の中でも特に凛とした印象を受ける筆致です。

社名の「住吉大社」の文字は太く、下部の朱印には古来の神紋「三ツ巴」が押されています。

厄除けと新しいスタートを象徴する御朱印として人気があります。

| 授与場所 | 第一本宮 右側の授与所 |

|---|---|

| 初穂料 | 500円 |

| 受付時間 | 9:00〜16:00 |

今宮戎神社の御朱印 ― えびす様の笑顔が宿る印

今宮戎神社の御朱印は、えびす様の穏やかな笑みを感じさせる柔らかな筆運びが印象的です。

中央には「今宮戎神社」の墨書、右上に「商売繁盛」の朱印が押されます。

境内のにぎわいをそのまま閉じ込めたような、明るいエネルギーを持っています。

| 授与場所 | 本殿左側の授与所 |

|---|---|

| 初穂料 | 500円 |

| 受付時間 | 9:00〜17:00 |

四天王寺の御朱印 ― 仏教の静けさと重みを感じる一枚

四天王寺の御朱印は、「南無阿弥陀仏」と書かれた筆文字が中心に配されています。

その墨の流れには、聖徳太子の「和の心」が宿るような静寂が漂います。

書と祈りが一体になった御朱印であり、御朱印帳の中でも特に存在感を放ちます。

| 授与場所 | 中心伽藍内 御朱印所 |

|---|---|

| 初穂料 | 500円 |

| 受付時間 | 8:30〜16:00 |

大阪天満宮の御朱印 ― 知恵と品格を感じる祈りの印

大阪天満宮の御朱印は、書の流れが優雅で、学問の神・菅原道真公の品格を感じさせます。

右上の朱印には「大阪天満宮」の印章、中央に「天神さま」の墨書。

学問成就と文化の香りを感じる御朱印です。

| 授与場所 | 拝殿右側 御朱印受付 |

|---|---|

| 初穂料 | 500円 |

| 受付時間 | 9:00〜17:00 |

四社の御朱印を並べてみると、それぞれの神社の個性がはっきりと表れています。

墨の濃淡や筆の流れまでが、“氣の記録”のように感じられるのが不思議です。

御朱印は単なる記念ではなく、祈りとご縁の証。

巡るたびにその意味が少しずつ深まっていくことでしょう。

なにわ七幸めぐり4社 ― 実際に巡ったルートマップ

今回の祐気取り旅では、大阪の南から北へ「住吉大社 → 今宮戎神社 → 四天王寺 → 大阪天満宮」という順番で巡拝しました。

このルートは大阪市内を縦断する形で氣の流れに沿っており、祈りのエネルギーをスムーズに取り込める最適な順路です。

全体ルートマップ(住吉大社〜大阪天満宮)

| 順番 | 神社名 | 所在地 | 地図 |

|---|---|---|---|

| ① | 住吉大社 | 大阪市住吉区住吉2丁目9-89 | |

| ② | 今宮戎神社 | 大阪市浪速区恵美須西1丁目6-10 | |

| ③ | 四天王寺 | 大阪市天王寺区四天王寺1丁目11-18 | |

| ④ | 大阪天満宮 | 大阪市北区天神橋2丁目1-8 |

まとめ ― 祈りと氣の流れを感じる“なにわ七幸めぐり”の魅力

今回の「なにわ七幸めぐり」は、ただ神社を巡る旅ではなく、祈りと氣の流れを感じる特別な体験となりました。

住吉大社の厳かさ、今宮戎の笑顔、四天王寺の静寂、大阪天満宮の知恵と文化。

それぞれの場所で感じたエネルギーが、ひとつの祈りとして自分の中に積み重なっていくのを感じます。

| 巡拝した神社 | 授かった幸 |

|---|---|

| 住吉大社 | 厄除開運 |

| 今宮戎神社 | 商売繁盛・福徳円満 |

| 四天王寺 | 健康長寿・調和 |

| 大阪天満宮 | 学問成就・文化の発展 |

祈りとは、過去・現在・未来をつなぐ“心の道”。

四社を巡ったこの旅が、読者のみなさんにとっても新しい氣づきや癒しのきっかけになれば幸いです。

次の吉方が訪れたら、残る「四條畷神社」へ。七つ目の幸「勝運出世」を授かる旅へと続きます。