島根県出雲市にある出雲大社(いずもおおやしろ)は、縁結びの神様として全国から参拝者が訪れる日本屈指の聖地です。

神話「国譲り」に登場する大国主大神を祀り、恋愛だけでなく、人とのつながりや仕事、人生のご縁を結ぶ神社として知られています。

この記事では、出雲大社の由緒・参拝方法・稲佐の浜・うさぎ像・ご利益などをわかりやすく紹介。

さらに、神門通りのグルメ・アクセス・おすすめホテルまで、初めての参拝でも迷わない完全ガイドとしてまとめました。

この記事を読めば、あなたも出雲大社で最高のご縁を授かる準備が整います。

出雲大社とは?国譲り神話と縁結びの聖地

島根県出雲市に鎮座する出雲大社(いずもおおやしろ)は、古代神話と深く結びついた日本を代表する神社です。

縁結びの神として知られる大国主大神を祀り、全国から多くの参拝者が訪れます。

この章では、出雲大社の神話的な背景と、縁結びの意味を詳しく解説します。

大国主大神と天照大神の「国譲り神話」

出雲大社の創建は、「国譲り神話」に由来します。

これは、大国主命(おおくにぬしのみこと)が日本の国土を天照大神(あまてらすおおみかみ)の子に譲る物語です。

幾度もの交渉の末、大国主命は「その代わりに自分を祀る立派な社を建ててほしい」と願い出ました。

その願いによって建てられたのが、現在の出雲大社です。

出雲大社は、神々の絆と和の象徴として建立された「日本最古の神社建築」とも言われています。

| 神話名 | 登場神 | 意味 |

|---|---|---|

| 国譲り神話 | 大国主命・天照大神 | 国の統治権を譲る物語 |

| 建国神話 | 天照大神 | 天孫降臨の前段階 |

縁結びの神としての信仰とご利益

出雲大社の御祭神・大国主大神は「縁結びの神様」として古くから信仰されています。

ただし、この縁結びは恋愛だけではなく、人間関係や仕事、健康などあらゆる良縁を結ぶという意味があります。

人と人とのつながり、運命的な出会い、そして幸せなご縁を結ぶ場所。

そのため、出雲大社は世代や国籍を超えて、多くの人々から信仰を集めています。

| ご利益 | 内容 |

|---|---|

| 縁結び | 恋愛・結婚・人間関係の縁を結ぶ |

| 開運招福 | 新しい出会いや良縁を導く |

| 家内安全 | 家族や家庭の絆を強める |

御祭神・大国主大神とはどんな神様?

大国主大神(おおくにぬしのおおかみ)は、スサノオノミコトの子であり、国づくりの神です。

若い頃、彼は「因幡の白うさぎ」を助けた優しさで知られ、人々に幸福をもたらす神として崇められました。

のちに天照大神に国を譲り、その代わりに壮大な御殿を望んだことから、出雲大社が建立されたと伝えられています。

慈愛と包容力を持つ神、大国主大神は、今も人々の幸せなご縁を見守り続けています。

| 御祭神 | 大国主大神(おおくにぬしのおおかみ) |

|---|---|

| 別名 | 大国主命・大黒様 |

| ご神徳 | 縁結び・国土安泰・商売繁盛 |

出雲大社の見どころと神話の舞台

出雲大社の境内には、神話の舞台に由来する神聖なスポットが点在しています。

本殿を中心に、稲佐の浜や四つの鳥居、そして神々を迎える神在月など、見どころは尽きません。

この章では、訪れる前に知っておきたい神話と神域の関係を紹介します。

稲佐の浜と砂の交換の意味

出雲大社から西へ徒歩15分ほどの場所にある稲佐の浜(いなさのはま)は、八百万の神々を迎える「聖なる浜」です。

この浜で採取した砂を出雲大社の「素鵞社(そがのやしろ)」に奉納し、神聖なお砂と交換することができます。

このお砂は「お守り」や「お清めの砂」として持ち帰ると、家庭の守護や厄除けのご利益があるとされています。

| スポット | 意味 |

|---|---|

| 稲佐の浜 | 全国の神々を迎える浜 |

| 素鵞社 | 稲佐の砂を奉納する場所 |

| 弁天島 | 豊玉毘古命を祀る小島 |

八百万の神が集う「神在月」とは?

全国的には旧暦10月を「神無月」と呼びますが、出雲では神々が集うため「神在月(かみありづき)」と呼ばれます。

この時期、全国の神々が出雲に集まり、人々の縁や運命を話し合うと伝えられています。

神在祭は出雲大社最大の神事で、例年10月10日前後に行われます。

この時期に参拝すると、良縁・良運のご加護をより強く授かるとされています。

| 期間 | 旧暦10月(現在の11月頃) |

|---|---|

| 神事 | 神迎祭・神在祭 |

| 意味 | 全国の神々が出雲に集う特別な月 |

四つの鳥居が示す神域への道

出雲大社には、参道に沿って「四つの鳥居」が並んでいます。

それぞれ素材が異なり、「石・鋼・鉄・銅」でできています。

一の鳥居「宇迦橋の大鳥居」は高さ23メートルを誇り、日本でも屈指の規模を誇ります。

四の鳥居をくぐると、そこから先は神聖な聖域とされています。

一礼して鳥居をくぐるたびに、心が静まり、神域へ導かれていく感覚を味わえるでしょう。

| 鳥居名 | 素材 | 特徴 |

|---|---|---|

| 一の鳥居(宇迦橋大鳥居) | コンクリート | 大正時代に建立・高さ23m |

| 二の鳥居(勢溜の大鳥居) | 鋼 | 表参道の正門に位置 |

| 三の鳥居(松の参道の鳥居) | 鉄 | 松並木の神聖な参道にある |

| 四の鳥居 | 銅 | 毛利綱広が寄進・本殿の聖域 |

出雲大社の参拝方法と作法

出雲大社の参拝は、他の神社と少し異なり「二礼四拍手一礼」という独自の作法があります。

境内も広く、参拝の順序やお清めの手順を理解しておくと、より深いご利益を感じられるでしょう。

この章では、正しい参拝の流れと、心を整えるためのポイントを紹介します。

参拝前の準備と祓社での清め

出雲大社の参拝では、まず最初に祓社(はらえのやしろ)に立ち寄るのが基本です。

ここでは、日常の穢れ(けがれ)を祓い、心身を清めることで神様に対して真摯な気持ちで臨む準備を整えます。

祓社の前では静かに一礼をし、「祓え給え、清め給え」と心の中で唱えるのが習わしです。

祓社をお参りしてから手水舎へ向かうことで、清めの効果がより高まるといわれています。

| 場所 | 目的 |

|---|---|

| 祓社(はらえのやしろ) | 穢れを祓う・心身の清め |

| 手水舎(てみずしゃ) | 手と口を清める |

| 神楽殿 | 参拝前の心を整える |

二礼四拍手一礼の理由と意味

一般の神社では「二礼二拍手一礼」が多いですが、出雲大社は「二礼四拍手一礼」です。

これは、出雲大社の御祭神・大国主大神への特別な敬意を表す作法とされています。

四拍手は「四方八方に広がるご縁」を意味し、感謝の気持ちを神様に届ける動作です。

拍手の際は、右手を少し引いて音を鳴らし、心を込めて行うのがポイントです。

| 動作 | 意味 |

|---|---|

| 二礼 | 神様への敬意を表す |

| 四拍手 | ご縁と感謝を祈る |

| 一礼 | 祈りの締めくくり |

素鵞社(そがのやしろ)と八雲山の神秘

本殿の裏にある素鵞社(そがのやしろ)は、出雲大社の中でも特に神聖な場所とされています。

素戔嗚尊(すさのおのみこと)を祀り、背後には御神体とされる「八雲山(やくもやま)」がそびえます。

八雲山は神職でも立ち入れない禁足地で、古くから神々が降り立つ山と伝えられています。

この社の前には「稲佐の浜の砂」を奉納し、清められたお砂をいただける場所があります。

素鵞社でいただくお砂は、家のお清めやお守りとして持ち帰ることができ、強い浄化の力を持つといわれています。

|

スポット |

特徴 | ご利益 |

|---|---|---|

| 素鵞社 | 本殿裏に位置する聖域 | 浄化・再生・守護 |

| 八雲山 | 禁足地・神々の降臨地 | 神聖な気の宿る山 |

| 磐座 | 神の依代(よりしろ) | エネルギーを感じる場所 |

出雲大社の縁結び・うさぎ像・パワースポット

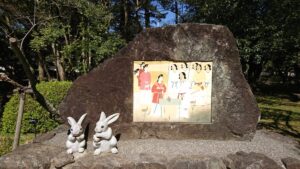

出雲大社の魅力のひとつが、境内に点在するうさぎ像や縁結びの象徴です。

神話「因幡の白うさぎ」に由来し、うさぎは良縁と癒しの象徴として親しまれています。

この章では、出雲大社で訪れたいパワースポットや、うさぎ像の意味を紹介します。

因幡の白うさぎと大国主大神の伝説

古事記に登場する「因幡の白うさぎ」は、大国主大神が傷ついたうさぎを助けたという物語です。

この優しさが縁結びの象徴となり、出雲大社の神徳を広めるきっかけとなりました。

境内には、その伝説を象った「ご慈愛の御神像」があり、大国主大神とうさぎの姿が穏やかに描かれています。

この像の前で願いを込めると、人と人との温かいご縁が結ばれるといわれています。

| 名称 | 内容 |

|---|---|

| ご慈愛の御神像 | 大国主大神とうさぎ像 |

| 由来 | 因幡の白うさぎ神話 |

| ご利益 | 良縁・癒し・愛情運 |

境内に点在するうさぎ像の意味

出雲大社の境内には、全部で約66羽のうさぎ像が設置されています。

跳ねるうさぎ、寝そべるうさぎ、祈るうさぎなど、それぞれに異なる表情があり、探しながら参拝するのも楽しい時間です。

うさぎは「飛躍」「再生」「縁結び」の象徴。 参拝中にお気に入りのうさぎを見つけたら、優しく撫でて願いを伝えましょう。

| うさぎ像の種類 | 意味 |

|---|---|

| 祈るうさぎ | 願いが叶う |

| 跳ねるうさぎ | 飛躍・前進 |

| 寄り添ううさぎ | 良縁・恋愛成就 |

ご慈愛の御神像と隠れた開運スポット

ご慈愛の御神像の近くには、写真では見落としがちな小さなパワースポットが点在しています。

中でも、社務所の南東にある「うさぎの親子像」は、家族円満や子宝祈願の象徴とされています。

また、八足門前のしめ縄は「願い事を心の中で唱えてくぐる」と、良縁を呼ぶといわれています。

参拝中に感じる「心が軽くなる感覚」こそが、出雲の神々のご加護といえるでしょう。

| スポット名 | ご利益 |

|---|---|

| うさぎの親子像 | 家族円満・子宝祈願 |

| 八足門のしめ縄 | 願掛け・良縁 |

| ご慈愛の御神像 | 愛情・癒し・人とのつながり |

出雲大社周辺の名物グルメ・お土産

出雲大社の魅力は参拝だけではありません。

神門通りを中心に、出雲の伝統グルメやご当地土産を楽しむことができます。

この章では、訪れたらぜひ味わいたい出雲名物や、おすすめのお店を紹介します。

出雲そば・出雲牛・地酒などご当地グルメ

出雲といえば出雲そばが有名です。

そばの実を殻ごと挽く「挽きぐるみ」製法で作られており、香りが高く栄養価も豊富です。

三段の丸い器に盛られた「割子そば」は、見た目にも華やかで観光客にも人気です。

また、地元ブランド牛の出雲牛は、柔らかく甘みのある肉質が特徴です。

出雲大社周辺では、地酒やワインの試飲も楽しめるので、食と文化を同時に味わえます。

| 名物 | 特徴 | おすすめの楽しみ方 |

|---|---|---|

| 出雲そば | 香ばしくコシのある麺 | 「割子そば」で食べ比べ |

| 出雲牛 | 柔らかく脂の甘い和牛 | すき焼き・焼肉 |

| 出雲の地酒 | 米の旨みと香りが濃い | 蔵元で試飲 |

| 島根ワイン | 芳醇で飲みやすい味わい | 島根ワイナリーで試飲・購入 |

神門通りで買える縁結びグッズ

出雲大社の参道である神門通り(しんもんどおり)には、縁結びにちなんだお土産が数多く並びます。

人気なのは、ハートのモチーフが入った縁結び守や、稲佐の砂を入れるためのお砂守袋です。

また、地元の職人が作る出雲焼や、縁結びをテーマにした和菓子などもおすすめです。

歩くだけでも楽しい通りなので、参拝後はゆっくりお土産探しを楽しんでみましょう。

| お土産 | 特徴 | 販売場所 |

|---|---|---|

| 縁結び守 | 恋愛・良縁祈願 | 出雲大社授与所・参道店 |

| お砂守袋 | 稲佐の砂を入れて持ち歩ける | 神門通り商店街 |

| 出雲焼 | 伝統的な陶器 | 出雲工芸館・ギャラリー |

| 縁結び和菓子 | かわいい紅白の最中など | 和菓子処「俵屋」など |

稲佐の浜に行く途中で立ち寄りたい名店

稲佐の浜へ向かう途中には、人気のそば店「出雲そば おくに」があります。

早朝8時から営業しており、旅行者にうれしいモーニングそばが楽しめます。

ぜんざい付きの「縁結び三種そばセット」は、おみくじ付きで観光客に人気のメニューです。

| 店舗名 | 住所 | 営業時間 |

|---|---|---|

| 出雲そば おくに | 島根県出雲市大社町杵築東276 | 8:00〜15:00 |

| 島根ワイナリー | 島根県出雲市大社町菱根264-2 | 9:30〜17:00 |

| 出雲そば煎餅本舗 | 神門通り商店街内 | 10:00〜18:00 |

アクセス・交通・宿泊情報

出雲大社は島根県出雲市の中心にあり、遠方からのアクセスも整っています。

大阪や東京からは夜行バスや飛行機で行くことができ、現地では一畑電車やバスが便利です。

この章では、アクセス手段とおすすめの宿泊施設を紹介します。

大阪からのアクセス方法(バス・電車)

大阪から出雲へは、夜行バスを利用するのが便利です。

最安値では片道3,800円程度で利用でき、早朝に到着すれば朝の参拝にも間に合います。

また、新大阪駅から新幹線+特急やくも号を利用するルートもあります。

朝の静けさの中で参拝する出雲大社は、特にご利益が高いとされています。

| 出発地 | 交通手段 | 所要時間 | 料金目安 |

|---|---|---|---|

| 大阪駅 | 夜行バス | 約6〜7時間 | 3,800〜5,000円 |

| 新大阪駅 | 新幹線+特急やくも号 | 約5時間 | 約12,000円 |

| 出雲空港 | 空港バス | 約25分 | 約900円 |

現地での移動手段とルート案内

出雲市駅からは一畑電車または一畑バスを利用して出雲大社前へ向かいます。

電車の場合、川跡駅で大社線に乗り換えて約20分。

バスの場合は直通ルートで約25分ほどです。

バスターミナルから神社までは徒歩3分程度とアクセスも抜群です。

| 移動手段 | 所要時間 | 料金 |

|---|---|---|

| 一畑電車 | 約20分 | 500円 |

| 一畑バス | 約25分 | 470円 |

| 徒歩(大社前駅から) | 約3分 | 無料 |

おすすめホテル「出雲グリーンホテルモーリス」宿泊レビュー

出雲市駅から徒歩1分の好立地にある出雲グリーンホテルモーリスは、清潔で快適なビジネスホテルです。

大浴場が完備されており、長旅の疲れを癒すのに最適です。

宿泊者に人気の「夜泣きラーメン」無料サービスもあり、出雲の滞在をより楽しめます。

朝食バイキングでは地元食材を使ったご当地メニューも味わえます。

| ホテル名 | 特徴 | 住所 |

|---|---|---|

| 出雲グリーンホテルモーリス | 大浴場・朝食付き・夜泣きラーメン | 島根県出雲市駅南町2-3-4 |

| チェックイン | 15:00〜 | チェックアウト:11:00 |

| アクセス | 出雲市駅から徒歩1分 | 駐車場完備 |

下記のGoogleマップで出雲大社の位置を確認しておくと、現地での移動がスムーズです。

まとめ:出雲大社で結ばれるすべてのご縁

出雲大社は、日本の神話とともに歩んできた「ご縁の聖地」です。

大国主大神が見守るこの地には、恋愛・友情・家族・仕事など、あらゆる縁を結ぶ力が宿っています。

参拝を通して、自分自身の心を整え、感謝の気持ちを神様へ届ける時間を持つことが大切です。

出雲大社は、「人と人を結ぶだけでなく、心と未来を結ぶ場所」。

稲佐の浜で砂をいただき、素鵞社でお清めを行い、神門通りでお土産を選ぶ――その一連の体験はまさに「旅のご縁」を形にするものです。

神在月には全国から八百万の神々が集まり、あなたの願いがその中で語られるかもしれません。

| 出雲大社の魅力まとめ | 内容 |

|---|---|

| 御祭神 | 大国主大神(縁結び・国造りの神) |

| 見どころ | 稲佐の浜・素鵞社・うさぎ像・神門通り |

| おすすめ時期 | 神在月(旧暦10月)・春秋の参拝 |

| ご利益 | 縁結び・開運・家内安全・心願成就 |

訪れるたびに心が穏やかになり、新しいご縁が舞い込む。

出雲大社は、そんな不思議な力を感じさせてくれる日本屈指のパワースポットです。

次の旅の目的地に、ぜひ出雲の地を選び、「すべてのご縁」に感謝する時間を過ごしてみてください。